“Hoy tenemos programa de 16 a 20”, dijo Elizabeth cuando pisé el espacio de Safe Point. Estaba frente a la puerta azul de una casa baja y discreta de Columbus, Ohio. No quería dejarme entrar, debería tener una cita previa con una carta de presentación que justificara mi presencia. “Sólo las personas usuarias pueden pasar”, me dijo. Hacía frío, del que traspasa todas las capas de abrigo, si es que tenés con qué abrigarte, y el cielo nublado amenazaba con nevar.

Fui al lugar de casualidad, estudié los puntos de reducción de daños del estado de Ohio, Estados Unidos, y este fue el último en aparecer. Después de un ida y vuelta hablando con los trabajadores del lugar, me invitaron a pasar un día con ellos para ver cómo funciona la reducción de daños en el país con más muertes asociadas al uso de drogas por la crisis de sobredosis del mundo y en la capital del estado que en 2020 tuvo el récord de muertes por esta causa.

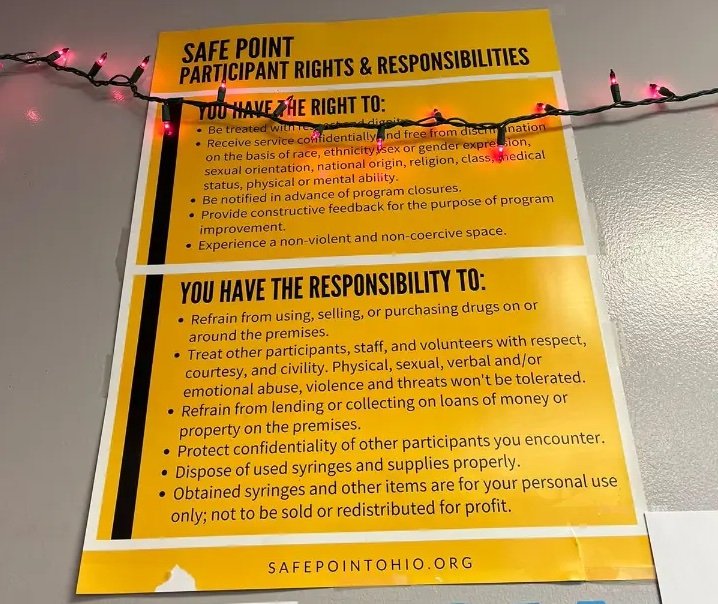

Las políticas de reducción de daños ofrecen distintas alternativas para el abordaje de las personas usuarias; todas ellas parten de la aceptación del uso de drogas y el respeto de los derechos humanos. Son las dos de la tarde y Safe Point se presenta como un programa híbrido de intercambio de jeringas, pero a medida que pasa el tiempo y conozco los servicios que ofrecen, el horizonte de abordaje crece.

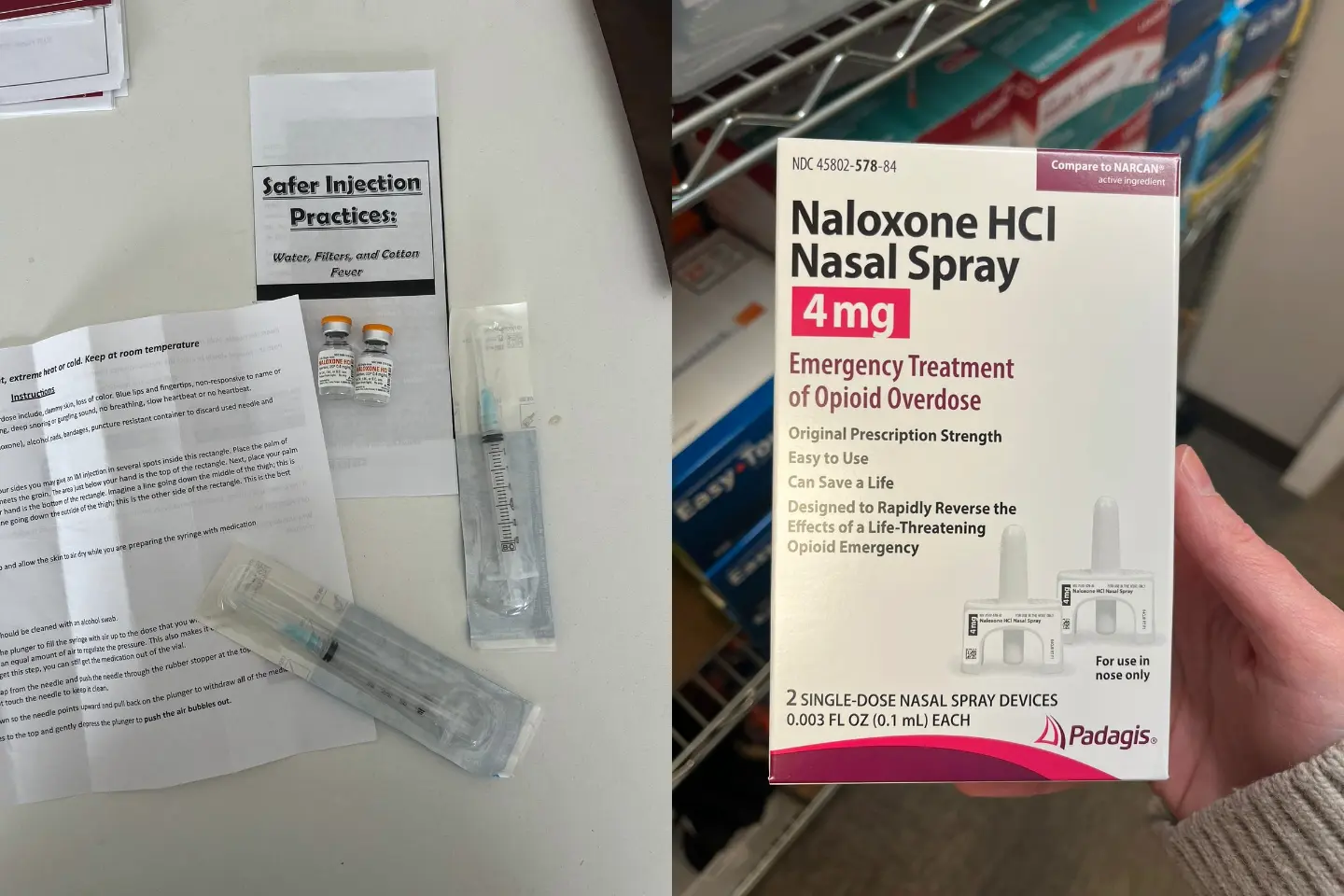

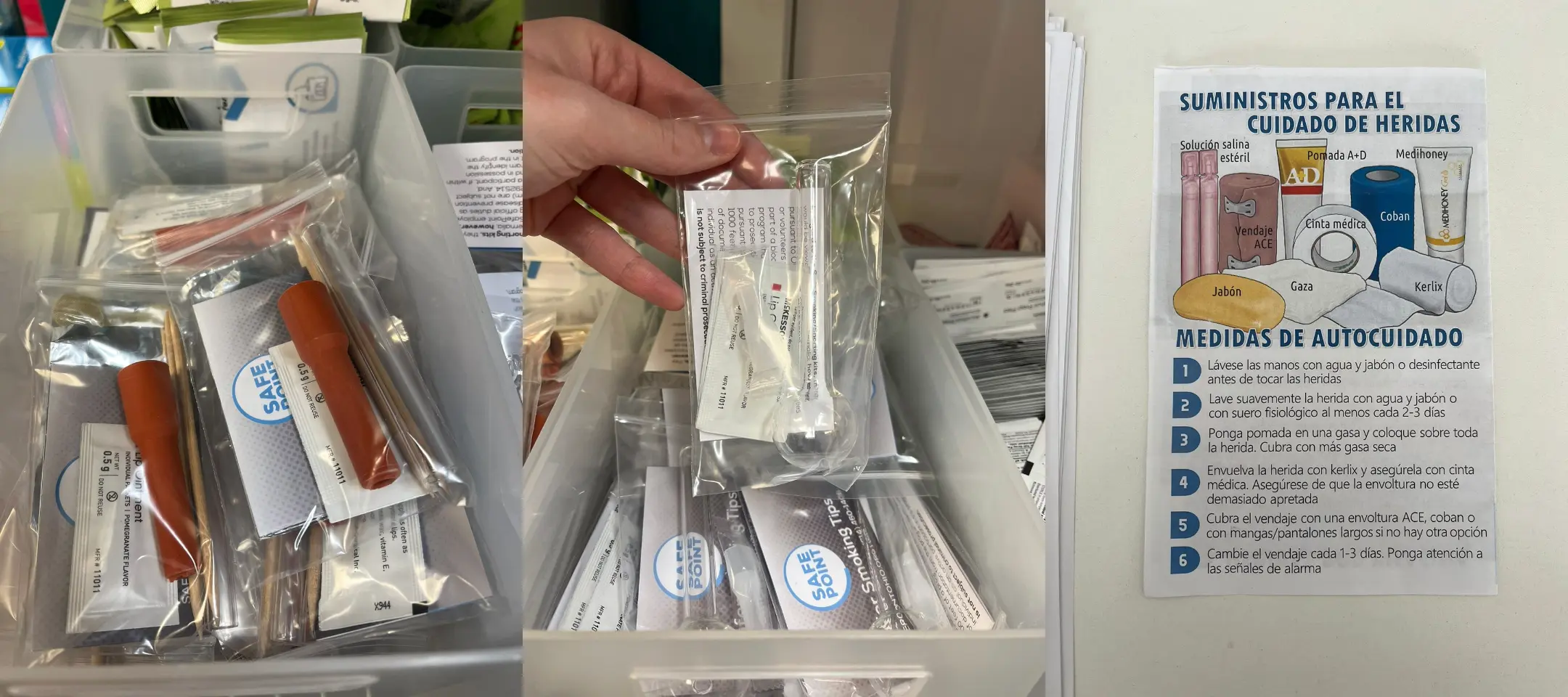

Me ubican en una mesa y me dan unas cajas de bandas elásticas para realizar torniquetes: se agarran dos tiras, se enrollan y se guardan en una bolsita tipo ziploc donde apenas entran. Armé poco más de 200 pares. Mientras, me acompañaban en la mesa Elizabeth, mánager del programa, y Brittany, encargada del stock de los suministros.

—Somos el único espacio en Columbus que hace este tipo de trabajo —me dicen. Los demás lugares se dedican a la entrega de Naloxona, el antídoto para revertir la sobredosis de opioides, y brindan algún abordaje más bien superficial.

A lo largo del día van a referirse a su actividad como el programa, se trata del momento en el que abren sus puertas a las personas usuarias de drogas que llegan en busca de suministros, información, acompañamiento y atención.

“De otra manera estaríamos todos encarcelados porque las actividades (de reducción de daños) siguen considerándose ilegales.”

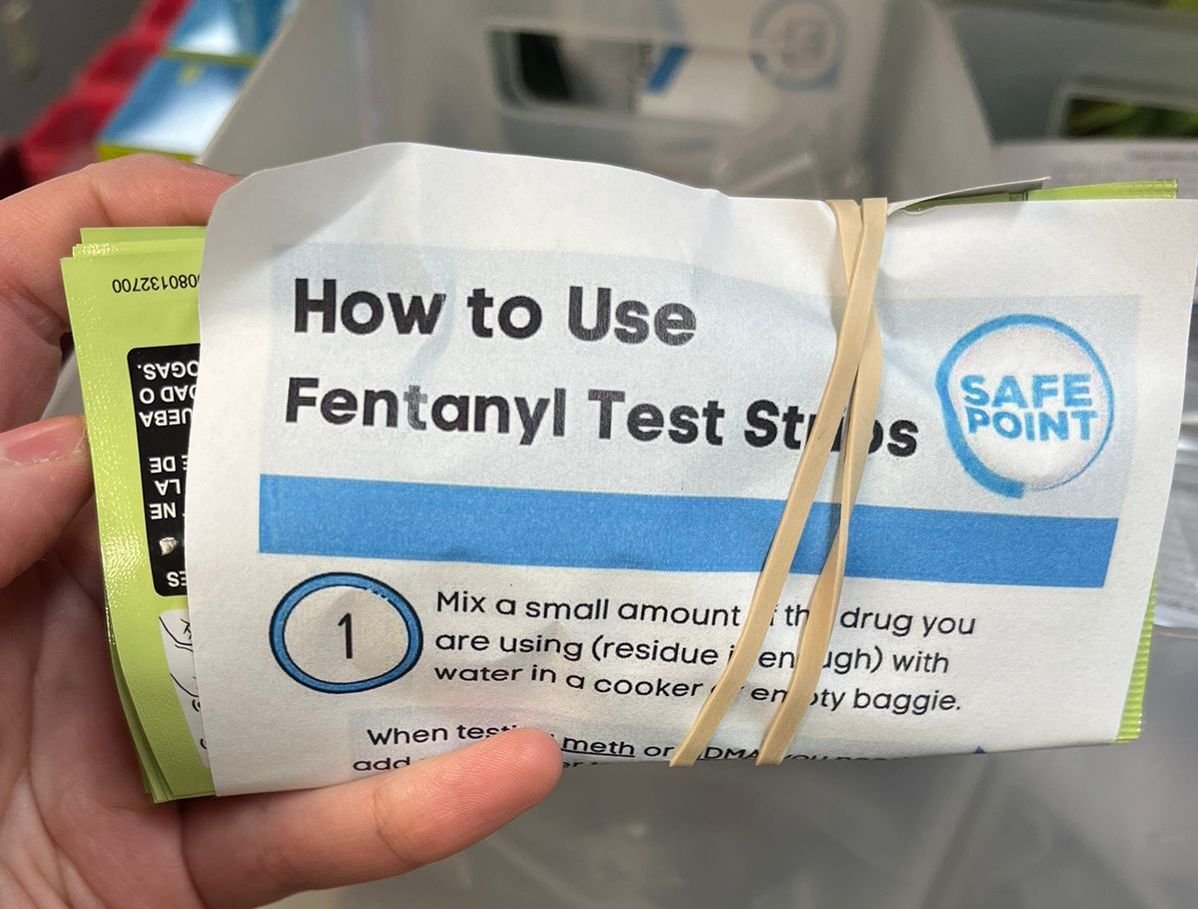

Después de seis años de intentos, lograron conseguir el apoyo del municipio de Columbus para trabajar. “De otra manera estaríamos todos encarcelados porque las actividades siguen considerándose ilegales”, dice Elizabeth. En 2022, de todas las personas que murieron por sobredosis en Estados Unidos, el 80% estuvieron relacionadas con opioides. Particularmente con el fentanilo, un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Su extrema potencia y su estrecha ventana terapéutica —el margen entre una dosis activa y una letal— lo convierten en una sustancia de altísimo riesgo.

El escenario no siempre fue así. En los años 90, las farmacéuticas, como Purdue Pharma, y su lobby promovieron opioides como el OxyContin en tratamientos “seguros” para el dolor crónico, minimizando deliberadamente sus riesgos adictivos. Profesionales de la salud de todo el país los prescribieron compulsivamente, generando una ola de dependencia. Cuando el número de personas dependientes se disparó y las autoridades endurecieron las regulaciones para la dispensa del medicamento, las alternativas a esa sustancia fueron encontradas en el mercado ilegal donde las reglas del juego son otras. Aunque a veces no tan distintas. Entre las drogas opioides con efectos similares al OxyContin y accesible en términos económicos, se encuentran la heroína y el fentanilo.

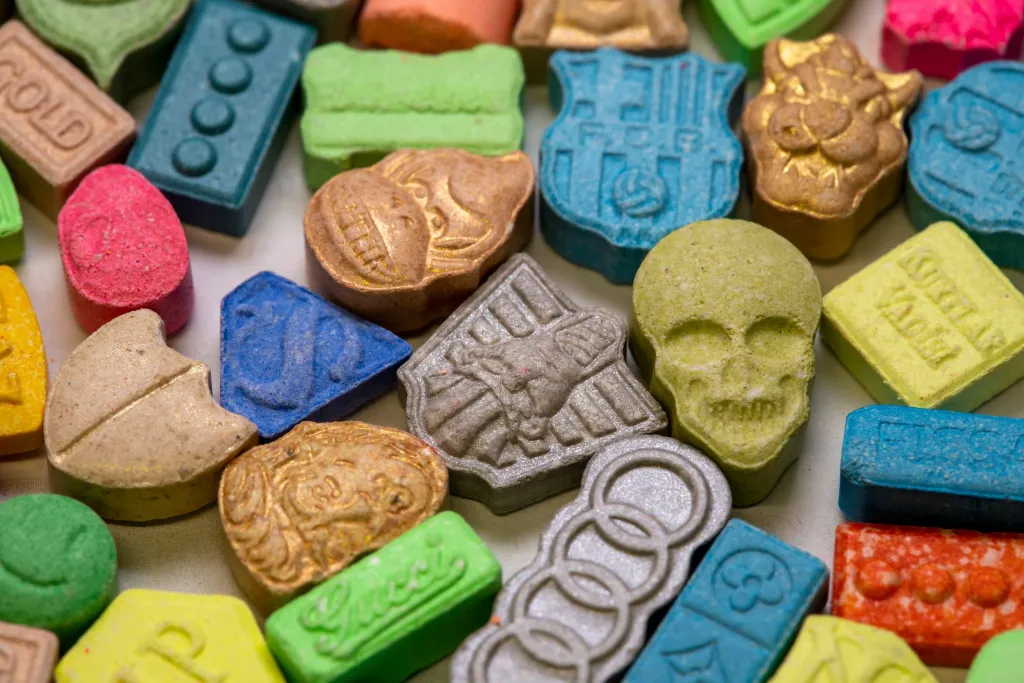

Cuando la dispensa del medicamento se restringió, creció el número de personas usuarias de drogas ilegales —sobre todo inyectables— y, con el fentanilo producido ilegalmente —usado primero como sustancia de corte y luego como droga principal—, incrementaron las sobredosis involuntarias. La letalidad del fentanilo no se debe solo a su potencia, sino a su presencia inadvertida en otras sustancias, como comprimidos falsificados de benzodiacepinas, en cocaína e incluso en drogas de diseño.

Drogas ilegales, crisis, sobredosis, opioides. Acá entra en juego la naloxona —el antagonista opioide—, los integrantes del programa se sorprenden cuando les cuento que en Argentina no es común, que apenas se conoce y que su uso es sólo hospitalario. Me dan dos. Está disponible en dos formatos: inyectable y aerosol nasal. Las sobredosis de opioides generan una depresión respiratoria que, si no es tratada a tiempo, puede causar la muerte.

Desde el año 2015, el gobierno impulsó el uso de Naloxona y la venta libre en farmacias como respuesta a la crisis. Hay campañas que invitan a todas las personas a siempre llevar este antídoto encima. No importa que no consumas opioides, podés salvar la vida de alguien que lo necesite. Hoy se reparte de manera gratuita en distintos puntos del país.

Durante las entrevistas personalizadas a personas usuarias que se acercan por primera vez al programa, B., que me pidió que lo nombre así y es el trabajador social a cargo de hacerlas, pregunta:

—¿Cuántas veces utilizaste naloxona en tu vida para vos o para otra persona?

—15, con seguridad. Quizás más —responde el joven de 32 años que se acercó buscando alternativas que mejoren su método de consumo y otro acompañamiento.

—¡Gracias! Esas 15 veces, fueron 15 vidas que salvaste y te lo agradezco en nombre de todos —le dice B. haciendo énfasis en cada una de sus palabras. El chico sonríe nervioso, y agrega que nunca hubiera dudado en hacerlo y que espera que los demás actúen de la misma manera. Tratan a las personas usuarias como personas, pensaba, y no voy a dejar de replantearme la sorpresa ante lo que debería ser normal, aunque pocas veces sucede.

A las 16 horas se abren las puertas para iniciar el programa, las personas que ya fueron entrevistadas van directo a la ventanilla donde piden los suministros que quieren llevarse, todos gratuitos y sin ningún “pero” de nada, salvo la cantidad de agujas: permiten hasta 320 por mes.

Nadie sabe cómo se llaman las personas que asisten a menos que quieran decirlo. Los datos personales y de reconocimiento son la inicial de su nombre y los últimos cuatro números de su documento. Se les entrega una credencial para presentar cada vez que van y de esa manera acceden a sus datos: edad, drogas que usan, cantidades, métodos de consumo, historial en la entrega de suministros, enfermedades de transmisión sexual, tratamientos anteriores, entre otros.

Es pleno invierno, a las 17 ya casi es de noche y el frío estremece. Me siento junto a Brittany, quien recibe a todas las personas que se acercan a la ventanilla, una a una. A mi lado hay un triángulo de jeringas que hace de arbolito de Navidad, detrás un chico estará a cargo de armar las bolsas con el pedido de cada persona.

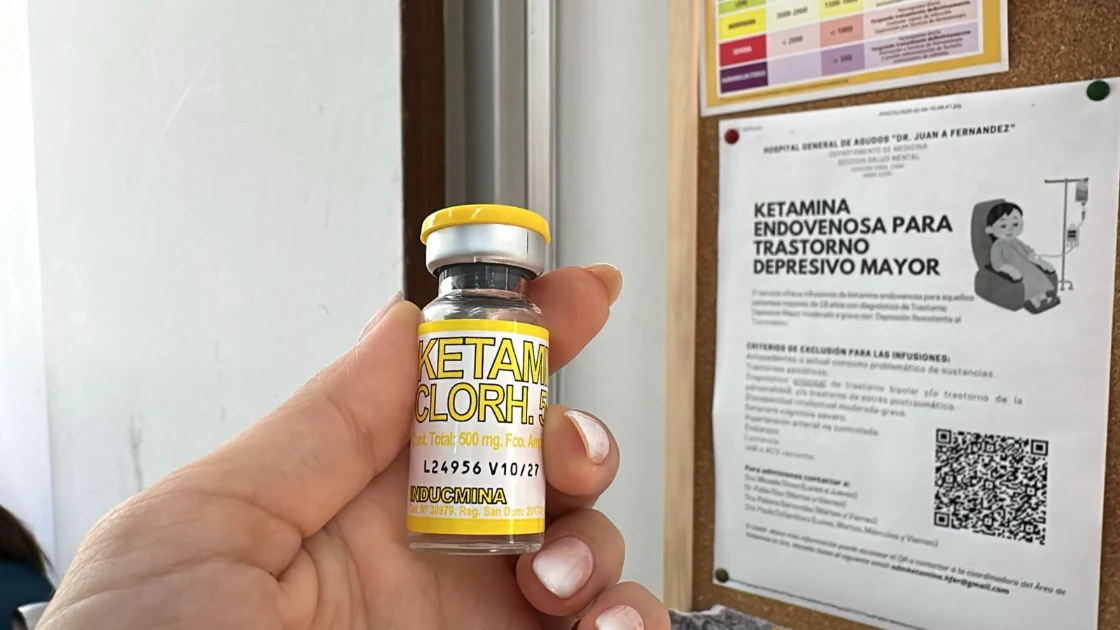

Brittany les hace preguntas y, a medida que responden, completa un formulario en el sistema: “¿Cómo estás? ¿trajiste jeringas para tirar?” Cada persona se lleva un tacho de residuos patológicos que devolverán lleno en su próxima visita, el procedimiento es ver que se deshagan de las jeringas y agujas usadas para luego pedir más. Sigue, “¿qué droga estás consumiendo? ¿cómo la consumís? ¿Qué necesitas? ¿agujas, de qué tamaño? Si no estás seguro del tamaño que necesitás seguí las indicaciones de esta guía. ¿Algodón, alcohol y torniquetes? ¿test de fentanilo? ¿naloxona? ¿cucharas estériles para cocinar? ¿pipa de vidrio? ¿con boquilla de goma? ¿pipa tipo burbuja? ¿palitos de madera? ¿bálsamo labial? ¿papel aluminio? ¿test de xilacina?”

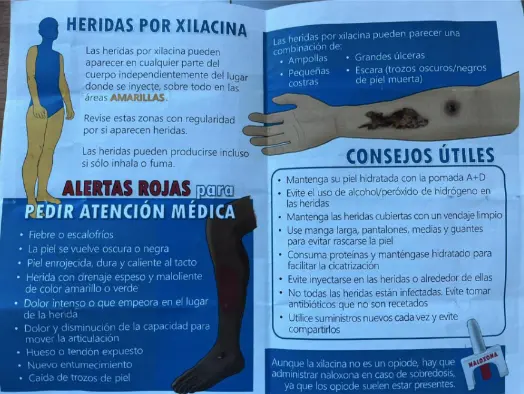

—Xilacina, ¿esa es nueva? —pregunté.

—Es un tranquilizante, empezaron a usarla hace poco para estirar los efectos de los opioides, sobre todo del fentanilo. Por sí mismos tienen una duración de 2 o 3 horas, mezclados con Xilacina, el efecto puede durar hasta 6 horas —me responde B.

—La naloxona no funciona como antagonista— le digo a B.

—Ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Cuando la persona sufre una sobredosis y se le da el Narcan (nombre comercial de la naloxona), hay que estar muy atentos a la respiración. Si el ritmo cardíaco y la respiración se rehabilitan, pero la persona no se despierta, es muy probable que haya consumido también la Xilacina —termina quedándose en silencio.

Los nuevos usos de drogas son más rápidos que el desarrollo de alternativas de abordaje y ni hablar en términos de políticas públicas. Para cuando los gobiernos deciden hacer frente a las sobredosis de una droga, las personas usuarias pasaron a otra, la combinaron o se cocinaron nuevas con mejores efectos y mayores daños. Por eso el silencio y por eso la frustración. Me repito lo que dijo Elizabeth: “somos el único espacio que realiza este tipo de programas en Columbus”. Ohio acepta que se entregue naloxona, pero el abordaje integral que hace Safe Point sólo se permite acá.

El espacio donde transcurre el programa es muy pequeño, con una capacidad de atención limitada que no llega a las 100 personas por día —sentadas caben poco más 15 ó 20 contando la oficina para entrevistas y la de testeo de enfermedades de transmisión sexual (ETS)—. Abren puertas para el programa los martes, miércoles y sábados. Los jueves y viernes, cuentan con un servicio móvil, donde recorren otros cinco puntos de la ciudad y las personas pueden acceder a los mismos servicios. Las políticas de reducción de daños no niegan la abstinencia, por eso, durante las entrevistas personales, les informan que, si su deseo u objetivo es dejar de consumir, una persona representante de centros de rehabilitación se encuentra en las afueras del espacio para poder asesorar en caso de que lo quiera.

Las enfermedades de transmisión sexual, las de transmisión sanguínea y los daños asociados a determinados tipos de consumo, como los abscesos, también son tenidos en cuenta en este espacio. Durante la primera entrevista, aquellas personas que no se hayan hecho un análisis de sangre y no sepan si tienen alguna de estas enfermedades, son invitadas a testearse en ese mismo momento. No hay un “volvé mañana y vemos”. Todo lo que la persona necesita y está buscando ese día y en ese momento, hay que dárselo, ese día y en ese momento, garantizando el mejor acompañamiento. No sabemos si mañana va a volver. De las entrevistas que presencié, nadie se negó, todos pidieron realizarse el test. Si llegan hasta acá es porque eligen cuidarse.

“Creo que la pregunta ‘¿hacés algo para cuidarte?’ deberíamos sacarla del cuestionario”, comenta el trabajador social. Es cierto, la respuesta está ahí, pero hay instituciones que necesitan de esas estadísticas para demostrarles que sí, las personas que usan drogas eligen cuidarse, eligen evitar todos los riesgos posibles al momento de su consumo y eligen cuidar también de las personas que tienen al lado y con las que consumen. Reaparece acá esta idea de la cultura de cuidado entre los grupos, de la importancia y de la necesidad de la atención del otrx.

¿Cuántas muertes se hubieran evitado si estos programas tuvieran presencia en todo el país? ¿Y en el mundo? La prohibición empuja a las personas a realizar consumos de riesgo.

Cuando antes mencionaba las muertes por sobredosis “involuntarias”, no fue casual, este es un punto clave. La mayoría de las personas que usan drogas no buscan la muerte, la encuentran en una mala dosificación, en una sustancia adulterada, en una enfermedad que no fue tratada a tiempo, en un mal método de consumo, en la desinformación de las combinaciones de sustancias o en la falta de un antídoto que revierta el error. ¿Cuántas muertes se hubieran evitado si estos programas tuvieran presencia en todo el país? ¿Y en el mundo? La prohibición empuja a las personas a realizar consumos de riesgo.

—En caso de que lo necesites, los jueves en la parte de atrás del espacio se instala un equipo de odontología, podés ir a controlarte y que te atiendan de manera gratuita.

De nuevo pienso, tratan a las personas como personas. Les devuelven un poco de la dignidad que poco a poco el Estado y la sociedad estigmatizante, criminalizante y discriminadora les quitó. Las personas durante las entrevistas contestan a todas las preguntas con amabilidad, se sorprenden, sin duda, ante la facilidad y el no juzgamiento en el diálogo. Llegan al lugar por ellas mismas y por las personas que las rodean.

Un día antes de mi llegada, establecieron la entrega de kits para testear sustancias. Es una prueba que están realizando junto a una Universidad para analizar qué drogas están consumiendo y circulando en Ohio hoy. La persona que acepta, se lleva el kit y lo devuelve a los días siguientes con una muestra de alguna o algunas de las sustancias que está usando. Todos los años aparecen nuevas drogas. O viejas conocidas que comenzaron a ser producidas ilegalmente y ahí los abordajes tienen que ponerse al día para saber cómo actuar.

Más entrada la noche, llegan personas en situación de calle con hambre, frío y cansadas. A ellas las esperan con una vianda de comida que donan distintas instituciones. Esta vez, vinieron de una iglesia cercana. Otras personas se alegran al ver que les ofrecen unas estufas de mano, medias, guantes y lo necesario al alcance del programa para poder abrigarlas. Completan el panorama de suministros y atención para que todo quede cubierto de la mejor manera: preservativos, lubricantes, test de embarazo, pastilla del día después, kit para tratar los abscesos, canutos, plásticos para picar cocaína, kits para el cuidado de heridas, asesoramiento a la persona, planillas para presentarse a trabajos, para solicitar atención médica, para subsidios y para escolarización. O folletería sobre nuevas sustancias, sobre cómo tratar abscesos, cómo inyectarse correctamente, entre otros.

A pesar de que la crisis de opioides se ha convertido en un problema de salud pública de magnitud histórica, la respuesta estatal ha sido ambigua y, en muchos casos, ineficaz. Si bien en algunos estados se ha impulsado la distribución libre y gratuita de naloxona, otros continúan poniendo límites al acceso. A principios del 2024, en la última Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Estados Unidos propuso la importancia de aplicar políticas de reducción de daños por su eficacia en la crisis de sobredosis. La iniciativa fue aprobada en un final histórico para la política de drogas mundial, pero hacia lo interno, la estrategia que prevalece sigue siendo la de la guerra contra las drogas, celebrando decomisos, incautaciones y aumentando la criminalización. La evidencia demuestra que estas políticas no sólo han fracasado en frenar la crisis, sino que han profundizado sus consecuencias.

En los últimos años, una serie de litigios expuso la responsabilidad de la industria farmacéutica en esta crisis. El caso de Purdue Pharma y la familia Sackler, responsables del OxyContin, es el ejemplo más emblemático: tuvieron que aceptar el pago de 7.400 millones de dólares por haber lucrado con la vulnerabilidad de los pacientes y por haber sido partícipes de la propagación de la epidemia de opioides. Pero este tipo de sanciones económicas no revierte el daño causado ni evita que se repitan dinámicas similares con otras sustancias.

Frente a la inacción gubernamental, la sociedad civil ha sido clave en la respuesta a esta crisis. Organizaciones como Safe Point, National Harm Reduction Coalition o Drug Policy Alliance, promueven campañas de educación sobre los riesgos del fentanilo, distribuyen naloxona y fomentan estrategias de reducción de daños. En ciudades como San Francisco y Nueva York, se han implementado salas de consumo donde las personas pueden usar drogas bajo la supervisión de personal capacitado para prevenir sobredosis. Estos espacios no sólo salvan vidas, sino que también generan vínculos de confianza que permiten acompañar procesos de cuidado y, cuando las personas lo deciden, de tratamiento.

Las organizaciones de reducción de daños desempeñan un papel crucial en la mitigación de las muertes por la crisis de sobredosis en Estados Unidos. Entre julio de 2023 y julio de 2024 disminuyeron un 17%.

Las organizaciones de reducción de daños desempeñan un papel crucial en la mitigación de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Gracias a estos esfuerzos, las muertes por sobredosis disminuyeron un 17% entre julio de 2023 y julio de 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De todas maneras, la emergencia no ha terminado. La aparición de nuevas sustancias y combinaciones de drogas, como la xilacina mezclada con fentanilo, hace esencial mantener y fortalecer estas iniciativas para consolidar y ampliar los logros alcanzados en salud pública.

Una revisión más detallada de los datos muestra que las tasas de mortalidad por sobredosis entre estadounidenses negros e indígenas siguen en aumento. El acceso desigual a los servicios de salud pública podría ser el factor clave de esta disparidad racial. En este sentido, las estadísticas dan cuenta de la disminución de muertes por sobredosis o asociadas al consumo de drogas en personas blancas pero, en el caso de las comunidades nativas americanas, afroamericanas y latinas, las muertes se incrementaron o, en el mejor de los casos, se mantuvieron estables. Según un análisis de datos federales realizado por Stateline, en 2023 los afroamericanos y los nativos americanos experimentaron tasas de muerte por sobredosis de 49,5 y 39,8 por cada 100.000 personas, respectivamente, superando las tasas de los blancos.

Aún con la evidencia de su eficacia, estas acciones de reducción de daños aún enfrentan resistencia política. Como mencioné antes, muchos estados mantienen leyes que criminalizan a quienes llevan adelante estos programas, incluso cuando está demostrado que salvan vidas. Paradójicamente, estas mismas medidas podrían haber evitado miles de muertes. La reducción de daños no es solo una estrategia de salud pública: es una cuestión de derechos humanos y de justicia social.

Me fui cerca de las 19. Argentina está lejos de los niveles y tipos de consumo que se manejan en Estados Unidos, pero si hablamos de trato digno, de cómo minimizar los riesgos asociados al consumo de algunas sustancias que sí están presentes en el país, este tipo de espacios son el camino para marcar la diferencia. Aquí el foco está en lo que consume la persona sólo para garantizar un abordaje que cuide su salud, no para juzgarla. Se escuchan sus recomendaciones todo el tiempo. No olvidemos que el auge de estas políticas en las décadas del 70 y 80 dio a las personas usuarias el protagonismo para pensar las medidas de abordaje, y fue su experiencia —su mala experiencia en los sistemas de salud— la que introdujo el saber en la práctica.

Escuchar, hablar, acompañarse, compartir información y dar lo necesario sin verticalismos morales es una de las claves más importantes para que todo este programa funcione. “Tardamos seis años en lograr este reconocimiento y poder trabajar en esto”, me recuerda Elizabeth. “Hay que persistir y seguir intentando”.